Por una cabeza

Historia del pelo, Alan Pauls, 194 págs., 2010, Anagrama, Barcelona.

Tiene que ser saludable para la literatura argentina que el tan escrito y ya sobre escrito período de la última dictadura militar pase ahora por un asunto capilar. Después de Historia del pelo, todo aquel que se aventure por los terrenos superpoblados de la segunda mitad de los setenta corre serio riesgo de hacer el ridículo. De caer siempre en lo mismo, el pozo sin fondo de la vanalidad, de la vergüenza sin tope del que se larga a hablar sin más como si ya no lo hubieran hecho otros. Después de esta novela, los jurados de concursos argentinos, tan dados a premiar novelas que hablen de lo que se sabía sobre la dictadura y de lo que no, de lo que se ocultaba por miedo y de lo que se participaba activamente, van a tener que cambiar de preferencias, hacer que enfoquen hacia otro punto neurálgico las preocupaciones de las plumas de nuestro país. Por ejemplo, la laxitud o no de nuestras cabezas, la abundancia o no de cabellos en nuestra sociedad y cosas así.

Son pocos, muy pocos, los escritores argentinos vivos que no han tocado por lo menos de oído el tema de la última dictadura. Pareciera que la preocupación política pasara por allí y nada más. Todo escritor tarde o temprano quiere ser un escritor político, eso le da cierta chapa, un viso de seriedad, y la tentación más grande y recurrente es volcarse de lleno o tirarse de cabeza más bien en las aguas oscuras de marzo del 76 y chapotear, nadar crol o por lo menos como perrito, pero algo, lo que sea, siempre y cuando sea ese y no otro el terreno elegido. Como el asunto es indispensable, se cuentan con los dedos de la mano los escritores que hasta ahora han sabido evitarlo, esquivar el bulto o el chapuzón obligado, César Aira, por ejemplo, que del requerimiento ha salido bastante ileso, porque nadie se toma en serio sus novelas, así que chapa de intelectual respetado no busca ni le piden, y Rodrigo Fresán, quien incluso ha explicado teóricamente su renuencia a tratar la época, pero éste tan bien parado no salió, porque siempre se le está reclamando su falta de compromiso. Ja, qué palabra. Ahora comprometerse, entendido al menos como lo entiende la mayoría, es fácil, se compromete hasta mi abuela si sólo basta crear un personaje ficticio para hablar de la última dictadura. Más si contamos con la reverencia de nuestro gobierno nacional (gran culpable de la moda militante), para quien la época es un caballito de batalla con el que acallar opositores y recibir aplausos del parnaso bienpensante argentino, que se babea ante las cabalgadas raudas de los Kirchner cada vez que alientan el proceso de un viejo de noventa años que no puede caminar y se hace pis encima pero que hace treinta años y pico era malo, un bellaco, una porquería de hombre.

Así las cosas, hablar de la última dictadura, seguir hablando, en el plano de la ficción, es sólo para vagonetas, gente “muy comprometida” con el pasado de su país pero muy poco con la literatura, sobre todo porque las formas son las acostumbradas y tienen que ver con el respeto mojigato hacia la valerosa izquierda y la condena automática hacia la terrible derecha. Nadie está pidiendo una novela que reivindique a los militares —supongo que las hay y que las leen los dos o tres tarados que forman parte de algún grupo neonazi criollo, y no me interesa conocerlas—, sino al menos una que se permita cuestionar cosas, asuntos que todavía no han sido tocados, una novela que vaya más allá de lo acostumbrado, del lloriqueo y del pataleo naif y si es posible de otras maneras.

¿Y una novela que se ría de todo eso? Bueno, ya me gustaría ver al citado César Aira intentándolo. Pero por ahora tenemos Historia del pelo, que si no se ríe al menos me permite a mí hacer el chiste fácil y decir que le toma el cabello a todo el asunto. A ver, que un muchacho se preocupe porque no puede lucir un peinado afro culpa de lo lacio que tiene el pelo y quedar así excluido de la moda del fogón y la peña radicalizada de los setenta ya es bastante. Quiero decir, que la preocupación política del personaje pase por una cuestión estética puede hacer mucho para identificar a los pusilánimes actuales que se tatúan al Che en una nalga y después la usan para sentarse en autos alemanes.

Para el protagonista de Historia del pelo, que no tiene nombre, que apenas si se lo puede identificar como un “enfermo del pelo”, la historia política del país, sus avatares, todo por lo que ha pasado y todo por lo que lo han hecho sufrir, es la historia de su cabello, de las formas en que lo tuvo, de todo lo que lo hizo renegar, porque no se quedaba quieto, porque crecía de más, porque crecía desparejo, porque no se veía del todo bien, porque no se veía del todo rebelde. Sobre todo esto último. Porque hay una culpa que carcome al personaje, y que es la misma culpa que carcome a los cientos de escritores que se ponen a escribir sobre el tema que nos ocupa: no haber hecho lo suficiente cuando se tuvo que hacerlo. También está la pena por ni siquiera haber nacido a tiempo. O por haber sido entonces un niño. Lo que sea, la culpa existe, es inexplicable a veces, pero existe: como si la única manera de ser un escritor real, un artista de verdad, fuera la de haber participado activamente con cuerpo y alma del momento.

Pero el cuerpo no lo pone cualquiera. Se puede poner el alma, eso sí, pero el cuerpo por lo general se queda en casa. Es lo que les sucede a los artistas bienpensantes, que parlotean y parlotean acerca de los asuntos que les interesan (justicia, pobreza, etc.) pero no hacen nada para remediarlos, ayudar a levantar un comedor para niños por ejemplo, o dar clases gratis en barrios carentes. De eso debería tratarse “hacer política hoy” o tener, como se dice, espíritu setentista.

Mismo problema de “comprometerse y no” padece el protagonista de la novela, lógicamente: él quiere poner el pelo, que es su cuerpo, lo que más valora, pero no se anima del todo, hay una imposibilidad ahí, una imposibilidad física, algo que lo traba para pasarse al otro lado, el definitivo, así que sólo se queda a medio camino, se convence con dolor de que es una especie de impostor, un burgués, un cipayo. Así que se queda imaginando. Ve el pelo de la pantera negra Angela Davis y sueña, ve la peluca de la montonera Norma Arrostito y llora. No cree que sea una frivolidad lo suyo, pensar en el pelo, no, para nada, sino que es un asunto clave, de importancia generacional y significado político: el pelo, bien usado, un pelo bien puesto digamos, puede revolucionarlo todo, cambiar las cosas. Desentenderse del pelo es desentenderse de los momentos que vive el país, actuar sin actuar en realidad, convertirse en un pelmazo apolítico. Su persistencia lo separa de su familia, que no entiende qué se hace en el cabello, por qué sale así en las fotos, de su novia, que usa su pelo para jugar y que lo despeina, y de sus amigos y compañeros de colegio, que no entienden el valor que hay cubriendo sus cabezas y simplemente lo dejan crecer sin más o se lo lavan con champúes baratos o se lo cortan a cepillo… sacrílegos al fin y al cabo, que toman la apariencia del enemigo, que adhieren pues a sus formas.

Y hablando de formas. Nada de todo esto tendría la menor importancia si Alan Pauls no hubiera escrito esta novela como la escribió, de una sola sentada. Bueno, no es así, pero es lo que quiere hacernos creer. Hilvana un pelo con otro y hace de la historia de un hombre preocupado por su cabello cientos de pequeñas mínimas historias narradas todas con un discurso imperturbable, que parece provenir de alguien que ni siquiera se detiene a respirar, creando una maraña narrativa donde como si de pelusas se tratara vienen a caer otros seres para quienes el pelo representa alguna cosa importante, de una manera u otra.

La novela de Pauls es eso, precisamente, una bola de pelos en un rincón que va creciendo con los días y a la que se le pegan otros pelos que andan sueltos, que no salieron de la misma cabeza. Pelos saerianos, por ejemplo, y debería decir también pelos de Sergio Chejfec, pero resulta que Sergio Chejfec es desgraciadamente pelado, así que tiene que quedarse afuera. Pero no. Alan Pauls admira a Chejfec, y ciertamente a Saer, y su Historia del pelo tiene mucho de los dos, de su fijación en los detalles, de su persistencia, de sus caminos sinuosos y sin embargo rápidos, de su preocupación por cuestiones que cualquier otro escritor desecharía por banales, por ejemplo el reflejo de un personaje en un carrito de metal que pasa frente a él y que le hace pensar tantas pero tantas cosas y dar tantas pero tantas vueltas.

A propósito, Chejfec publicó hace diez años Los planetas. ¿Y de qué hablaba Los planetas? De la dictadura, claro.

Hasta la aparición de Historia del pelo, Los planetas era para mí imbatible en este desusado rubro de hablar del asunto de manera presente y tangencial a la vez. No ya la dictadura como fantasma, o el pasado como presencia ineludible, sino como tema principal, pero tocado apenas, de vez en cuando, a los saltos, culpa de la digresión constante, de la profusión de imágenes que a sus autores se les vienen a la cabeza y que encadenan atinadamente en una prosa que se detiene para describir movimientos, reflejos, caras y paisajes como si formaran parte de algo esencial y no de un mero capricho. Casi sin darse cuenta, como un conversador imparable que habla hasta por los codos y mezcla asuntos, van construyendo vidas y más vidas a lo largo de sus libros, Los planetas e Historia del pelo, ahora, los dos juntos, lo mejor que ha aparecido sobre la dictadura militar, aunque el segundo, tal vez por permitirse la gracia, la mofa y la rechifla, gane ajustadamente.

En el libro de Pauls (que es el que nos ocupa, porque para hablar de Chejfec ya está Beatriz Sarlo, que creo que tiene los derechos sobre el tema) estas vidas son las del ya citado enfermo del pelo, más un peluquero paraguayo, más un amigo de infancia que pasó por todas, más el hijo de un célebre combatiente de los setenta. Todos girando pues como cabellos perdidos que terminan por encontrarse en el remolino de pelusas que construye Pauls, el imán narrativo que aglutina voluntades. Es raro. Pauls, uno de los escritores más serios de su generación, más serio incluso que los jóvenes serios que catalogó Tabarovsky en su libro Literatura de izquierda, que según él cargan con demasiado rigor y sobriedad, que son un plomo en definitiva (De Santis, Brizuela, Birmajer, Martínez), puede hacernos reír hablando nada más que de un poco de pelo enrulado en torno al espíritu de los setenta —tema serio si los hay, intocable y al mismo tiempo manoseado.

Y es que Pauls ha entendido que los fantasmas de los que tanto se abusa están muertos, que se murieron hace rato y que bien vale hacer una bromita sobre ellos, que no se van a levantar para quejarse ni nada. Pero no es cualquier humor el que emplea Pauls para hacernos saber lo que descubrió, el suyo es el humor inteligente: el que nos hace levantar la cabeza y decir tiene razón, no tanto el que nos hace reír hasta perder el sentido. Si cabe, es un humor compungido, como la cara que pone él mismo cuando presenta películas en I-Sat. En unas esclarecedoras páginas de la novela, el hijo del combatiente desaparecido asiste a una reunión de viejos camaradas de su padre y de nuevos apólogos: los ve todos como almas en pena encadenadas, y percibe el extraño fenómeno de la inautenticidad, un hallazgo poético digno de mención con el que Pauls señala (tal vez él mismo sea una especie de enfermo del pelo y a la par un veterano de guerra) a los actores de hoy esclavos de los gestos, las poses y los textos que desde las sombras de los setenta nos siguen adoctrinando. Nos podemos reír de eso, pero también vale llorar, lamentarse, putear. En fin, poner algunas cosas en duda, que es después de todo la tarea de la buena literatura.

Ya lo dijo Bolaño, Alan Pauls es un señor extraño.

buena reseña, Roberto. Me dieron ganas de leer el libro, que se me habían quitado después de leer la novela anterior, La historia del llanto.

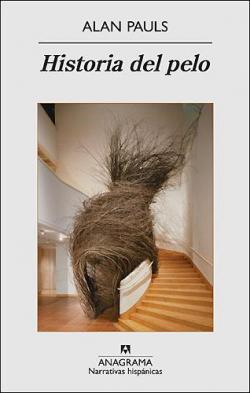

A propósito, la novela tiene una tapa extraordinaria, no puedo dejar de mirarla.

Igual me hizo acordar a Cortázar, persiguiendo un pelo por cañerías y caños, por las entrañas de una casa, ¿esa historia no sería una prefiguración de esta novela, de esta manera de leer una época?

Bueno, Pauls es inteligente y un eximio lector, así que… quién sabe.

un abrazo

Sí señor, Cortázar buscaba en las cosas mínimas asuntos mayúsculos, así que un pelo bien podía significar bastante. Al parecer, pasa algo parecido con Pauls.

Sobre el autor de la escultura de la tapa, fijate acá: http://stickwork.net/

Eso sí, no creo que este ¿escultor? trabaje con pelo…

Un abrazo.

Che, ¿y de «Los topos» de Bruzzone no decís nada? Me parece que se te escapó LA bisagra de todo este asunto.

Lo que puedo decir de Los topos es que no la leí. Tenés razón, estoy en falta. Pero no podía hablar de una obra conocida meramente de oídas. ¿Es tanto como una «bisagra» esta obra?

Leelo y fijate.

Los Topos me parece una obra mediocre, que no va más allá de donde ya fueron otros, que la cuente un hijo de desaparecidos poco hace a la cuestión de la novedad. En cambio Historia del pelo es otra cosa, a la que no le hace falta la dictadura para ser una gran novela.

Y si a Historia del pelo no le hace falta la dictadura: ¿para qué la pone el infeliz de Pauls? Es como dice Fogwill: Herralde le pide a los argentinos que en cada librito le tiren un par de desaparecidos, y los muy sumisos van y lo hacen. En Los topos el problema de la dictadura, sus consecuencias, fundamentalmente sus consecuencias aquí y ahora, es lo que produce la novela, el relato, ese devenir «desmadrado» que tiene el libro. Si se quiere ver la relación dictadura-literatura, Los topos es LA novela. Encara el problema y le da una resolución argumental, formal, literaria y hasta extraliteraria, puesto que su autor es hijo de desaparecidos, lo cual ubica su enunciación en consonancia con todo el espíritu de época, (lease literatura del yo), riéndose un poco de todo y llorando un poco por todo. Además es de esas obras que se leen entre la risa y el llanto. Emociona. Conmueve.