Retratado contra la pared el joven escritor

parece un condenado a muerte

el papel de diario no lo favorece,

en ese momento debería estar pensando

léanme léanme

envuelvan el pescado conmigo pero compren el libro

debería estar pensando

mátenme, háganme

el favor de transformarme en un ícono pop

debería estar pensando

sé quién sos

lector aburrido burgués adormecido

estoy listo para ejercer el escarnio contigo

debería estar pensando

sé quién sos

crítico falaz eunuco impenitente

deberías estar en mi lugar

en esta pared

en este papel yo te arrojaría al fuego

debería estar pensando

estoy harto

debería estar escribiendo en lugar de estar aquí.

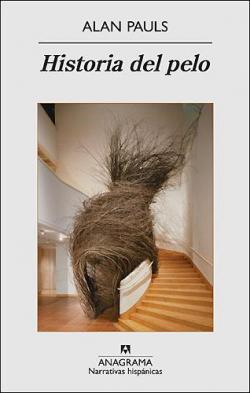

Historia del pelo, Alan Pauls, 194 págs., 2010, Anagrama, Barcelona.

Tiene que ser saludable para la literatura argentina que el tan escrito y ya sobre escrito período de la última dictadura militar pase ahora por un asunto capilar. Después de Historia del pelo, todo aquel que se aventure por los terrenos superpoblados de la segunda mitad de los setenta corre serio riesgo de hacer el ridículo. De caer siempre en lo mismo, el pozo sin fondo de la vanalidad, de la vergüenza sin tope del que se larga a hablar sin más como si ya no lo hubieran hecho otros. Después de esta novela, los jurados de concursos argentinos, tan dados a premiar novelas que hablen de lo que se sabía sobre la dictadura y de lo que no, de lo que se ocultaba por miedo y de lo que se participaba activamente, van a tener que cambiar de preferencias, hacer que enfoquen hacia otro punto neurálgico las preocupaciones de las plumas de nuestro país. Por ejemplo, la laxitud o no de nuestras cabezas, la abundancia o no de cabellos en nuestra sociedad y cosas así.

Son pocos, muy pocos, los escritores argentinos vivos que no han tocado por lo menos de oído el tema de la última dictadura. Pareciera que la preocupación política pasara por allí y nada más. Todo escritor tarde o temprano quiere ser un escritor político, eso le da cierta chapa, un viso de seriedad, y la tentación más grande y recurrente es volcarse de lleno o tirarse de cabeza más bien en las aguas oscuras de marzo del 76 y chapotear, nadar crol o por lo menos como perrito, pero algo, lo que sea, siempre y cuando sea ese y no otro el terreno elegido. Como el asunto es indispensable, se cuentan con los dedos de la mano los escritores que hasta ahora han sabido evitarlo, esquivar el bulto o el chapuzón obligado, César Aira, por ejemplo, que del requerimiento ha salido bastante ileso, porque nadie se toma en serio sus novelas, así que chapa de intelectual respetado no busca ni le piden, y Rodrigo Fresán, quien incluso ha explicado teóricamente su renuencia a tratar la época, pero éste tan bien parado no salió, porque siempre se le está reclamando su falta de compromiso. Ja, qué palabra. Ahora comprometerse, entendido al menos como lo entiende la mayoría, es fácil, se compromete hasta mi abuela si sólo basta crear un personaje ficticio para hablar de la última dictadura. Más si contamos con la reverencia de nuestro gobierno nacional (gran culpable de la moda militante), para quien la época es un caballito de batalla con el que acallar opositores y recibir aplausos del parnaso bienpensante argentino, que se babea ante las cabalgadas raudas de los Kirchner cada vez que alientan el proceso de un viejo de noventa años que no puede caminar y se hace pis encima pero que hace treinta años y pico era malo, un bellaco, una porquería de hombre.

Así las cosas, hablar de la última dictadura, seguir hablando, en el plano de la ficción, es sólo para vagonetas, gente “muy comprometida” con el pasado de su país pero muy poco con la literatura, sobre todo porque las formas son las acostumbradas y tienen que ver con el respeto mojigato hacia la valerosa izquierda y la condena automática hacia la terrible derecha. Nadie está pidiendo una novela que reivindique a los militares —supongo que las hay y que las leen los dos o tres tarados que forman parte de algún grupo neonazi criollo, y no me interesa conocerlas—, sino al menos una que se permita cuestionar cosas, asuntos que todavía no han sido tocados, una novela que vaya más allá de lo acostumbrado, del lloriqueo y del pataleo naif y si es posible de otras maneras.

¿Y una novela que se ría de todo eso? Bueno, ya me gustaría ver al citado César Aira intentándolo. Pero por ahora tenemos Historia del pelo, que si no se ríe al menos me permite a mí hacer el chiste fácil y decir que le toma el cabello a todo el asunto. A ver, que un muchacho se preocupe porque no puede lucir un peinado afro culpa de lo lacio que tiene el pelo y quedar así excluido de la moda del fogón y la peña radicalizada de los setenta ya es bastante. Quiero decir, que la preocupación política del personaje pase por una cuestión estética puede hacer mucho para identificar a los pusilánimes actuales que se tatúan al Che en una nalga y después la usan para sentarse en autos alemanes.

Para el protagonista de Historia del pelo, que no tiene nombre, que apenas si se lo puede identificar como un “enfermo del pelo”, la historia política del país, sus avatares, todo por lo que ha pasado y todo por lo que lo han hecho sufrir, es la historia de su cabello, de las formas en que lo tuvo, de todo lo que lo hizo renegar, porque no se quedaba quieto, porque crecía de más, porque crecía desparejo, porque no se veía del todo bien, porque no se veía del todo rebelde. Sobre todo esto último. Porque hay una culpa que carcome al personaje, y que es la misma culpa que carcome a los cientos de escritores que se ponen a escribir sobre el tema que nos ocupa: no haber hecho lo suficiente cuando se tuvo que hacerlo. También está la pena por ni siquiera haber nacido a tiempo. O por haber sido entonces un niño. Lo que sea, la culpa existe, es inexplicable a veces, pero existe: como si la única manera de ser un escritor real, un artista de verdad, fuera la de haber participado activamente con cuerpo y alma del momento.

Pero el cuerpo no lo pone cualquiera. Se puede poner el alma, eso sí, pero el cuerpo por lo general se queda en casa. Es lo que les sucede a los artistas bienpensantes, que parlotean y parlotean acerca de los asuntos que les interesan (justicia, pobreza, etc.) pero no hacen nada para remediarlos, ayudar a levantar un comedor para niños por ejemplo, o dar clases gratis en barrios carentes. De eso debería tratarse “hacer política hoy” o tener, como se dice, espíritu setentista.

Mismo problema de “comprometerse y no” padece el protagonista de la novela, lógicamente: él quiere poner el pelo, que es su cuerpo, lo que más valora, pero no se anima del todo, hay una imposibilidad ahí, una imposibilidad física, algo que lo traba para pasarse al otro lado, el definitivo, así que sólo se queda a medio camino, se convence con dolor de que es una especie de impostor, un burgués, un cipayo. Así que se queda imaginando. Ve el pelo de la pantera negra Angela Davis y sueña, ve la peluca de la montonera Norma Arrostito y llora. No cree que sea una frivolidad lo suyo, pensar en el pelo, no, para nada, sino que es un asunto clave, de importancia generacional y significado político: el pelo, bien usado, un pelo bien puesto digamos, puede revolucionarlo todo, cambiar las cosas. Desentenderse del pelo es desentenderse de los momentos que vive el país, actuar sin actuar en realidad, convertirse en un pelmazo apolítico. Su persistencia lo separa de su familia, que no entiende qué se hace en el cabello, por qué sale así en las fotos, de su novia, que usa su pelo para jugar y que lo despeina, y de sus amigos y compañeros de colegio, que no entienden el valor que hay cubriendo sus cabezas y simplemente lo dejan crecer sin más o se lo lavan con champúes baratos o se lo cortan a cepillo… sacrílegos al fin y al cabo, que toman la apariencia del enemigo, que adhieren pues a sus formas.

Y hablando de formas. Nada de todo esto tendría la menor importancia si Alan Pauls no hubiera escrito esta novela como la escribió, de una sola sentada. Bueno, no es así, pero es lo que quiere hacernos creer. Hilvana un pelo con otro y hace de la historia de un hombre preocupado por su cabello cientos de pequeñas mínimas historias narradas todas con un discurso imperturbable, que parece provenir de alguien que ni siquiera se detiene a respirar, creando una maraña narrativa donde como si de pelusas se tratara vienen a caer otros seres para quienes el pelo representa alguna cosa importante, de una manera u otra.

La novela de Pauls es eso, precisamente, una bola de pelos en un rincón que va creciendo con los días y a la que se le pegan otros pelos que andan sueltos, que no salieron de la misma cabeza. Pelos saerianos, por ejemplo, y debería decir también pelos de Sergio Chejfec, pero resulta que Sergio Chejfec es desgraciadamente pelado, así que tiene que quedarse afuera. Pero no. Alan Pauls admira a Chejfec, y ciertamente a Saer, y su Historia del pelo tiene mucho de los dos, de su fijación en los detalles, de su persistencia, de sus caminos sinuosos y sin embargo rápidos, de su preocupación por cuestiones que cualquier otro escritor desecharía por banales, por ejemplo el reflejo de un personaje en un carrito de metal que pasa frente a él y que le hace pensar tantas pero tantas cosas y dar tantas pero tantas vueltas.

A propósito, Chejfec publicó hace diez años Los planetas. ¿Y de qué hablaba Los planetas? De la dictadura, claro.

Hasta la aparición de Historia del pelo, Los planetas era para mí imbatible en este desusado rubro de hablar del asunto de manera presente y tangencial a la vez. No ya la dictadura como fantasma, o el pasado como presencia ineludible, sino como tema principal, pero tocado apenas, de vez en cuando, a los saltos, culpa de la digresión constante, de la profusión de imágenes que a sus autores se les vienen a la cabeza y que encadenan atinadamente en una prosa que se detiene para describir movimientos, reflejos, caras y paisajes como si formaran parte de algo esencial y no de un mero capricho. Casi sin darse cuenta, como un conversador imparable que habla hasta por los codos y mezcla asuntos, van construyendo vidas y más vidas a lo largo de sus libros, Los planetas e Historia del pelo, ahora, los dos juntos, lo mejor que ha aparecido sobre la dictadura militar, aunque el segundo, tal vez por permitirse la gracia, la mofa y la rechifla, gane ajustadamente.

En el libro de Pauls (que es el que nos ocupa, porque para hablar de Chejfec ya está Beatriz Sarlo, que creo que tiene los derechos sobre el tema) estas vidas son las del ya citado enfermo del pelo, más un peluquero paraguayo, más un amigo de infancia que pasó por todas, más el hijo de un célebre combatiente de los setenta. Todos girando pues como cabellos perdidos que terminan por encontrarse en el remolino de pelusas que construye Pauls, el imán narrativo que aglutina voluntades. Es raro. Pauls, uno de los escritores más serios de su generación, más serio incluso que los jóvenes serios que catalogó Tabarovsky en su libro Literatura de izquierda, que según él cargan con demasiado rigor y sobriedad, que son un plomo en definitiva (De Santis, Brizuela, Birmajer, Martínez), puede hacernos reír hablando nada más que de un poco de pelo enrulado en torno al espíritu de los setenta —tema serio si los hay, intocable y al mismo tiempo manoseado.

Y es que Pauls ha entendido que los fantasmas de los que tanto se abusa están muertos, que se murieron hace rato y que bien vale hacer una bromita sobre ellos, que no se van a levantar para quejarse ni nada. Pero no es cualquier humor el que emplea Pauls para hacernos saber lo que descubrió, el suyo es el humor inteligente: el que nos hace levantar la cabeza y decir tiene razón, no tanto el que nos hace reír hasta perder el sentido. Si cabe, es un humor compungido, como la cara que pone él mismo cuando presenta películas en I-Sat. En unas esclarecedoras páginas de la novela, el hijo del combatiente desaparecido asiste a una reunión de viejos camaradas de su padre y de nuevos apólogos: los ve todos como almas en pena encadenadas, y percibe el extraño fenómeno de la inautenticidad, un hallazgo poético digno de mención con el que Pauls señala (tal vez él mismo sea una especie de enfermo del pelo y a la par un veterano de guerra) a los actores de hoy esclavos de los gestos, las poses y los textos que desde las sombras de los setenta nos siguen adoctrinando. Nos podemos reír de eso, pero también vale llorar, lamentarse, putear. En fin, poner algunas cosas en duda, que es después de todo la tarea de la buena literatura.

Ya lo dijo Bolaño, Alan Pauls es un señor extraño.

Justo ahora, hay unos vecinos a toda cumbia. Están a la vuelta, la música sale de un Ford Focus gris. Ese auto nunca me terminó de convencer. Bueno, en realidad no soy “una persona de autos”, entiendo más bien poco del tema y recién pasados largamente mis treinta pude conseguirme uno. Escuchar música dentro del auto es un placer enorme. Últimamente se me ha dado por Neutral Milk Hotel, tal vez la banda indie definitiva, la banda, es más, que terminó con el indie, con el indie y con todas las demás categorías añadidas, el lo-fi, el pop universitario y demás etiquetas abrasivas e inútiles. Después de canciones como “Two-headed Boy” no hay mucho más de qué hablar acerca del género.

Y al frente tengo unos vecinos a toda marcha. Son de Santa Fe. Hablan a los gritos. Pero es lógico, porque de otra manera no se escucharían.

Mi ciudad, de repente, se ha llenado de turistas. Los lugareños de sitios turísticos, del lugar que sea, desde Mar del Plata hasta Calafate, y desde Puerto Iguazú a Ushuaia, odian a los turistas. No importa que traigan dinero, los turistas son seres realmente trágicos, que arrasan con todo. El problema es cuando uno se transforma en turista, cuando cae en la tentación de conocer lugares. Qué ser más odioso que puede llegar a ser uno mismo.

Pero eso sí, yo no pongo Neutral Milk Hotel a los pedos con las cuatro ventanillas abiertas del auto, para que todos sepan qué escucho o cómo lo disfruto. Más bien, me encierro a escuchar Neutral Milk Hotel, tratando de no prestar atención a los ruidos de los demás.

Salir en esta época es un problema. Hoy, apenas asomé la nariz afuera vi un accidente. Con autos por todas partes y con avenidas angostas, cada accidente es un hecho normal y hasta esperable. Sucedió cerca de la casilla de turismo, justamente, así que había mucha gente en ese momento. Y la gente empezó a gritar, parece que era grave. Vi una mujer policía correr hacia su patrullero, seguramente para avisar por radio de la tragedia.

La gente pasea mucho en Pascua. Lo cual también es absolutamente natural. ¿No significa “éxodo” acaso? Al menos es lo que nos enseñaron en Catecismo, pero yo tengo una memoria de mierda para estas cosas (de mi secundario fui uno de los dos que se llevó Catequesis en toda su historia), así que no sé hasta qué punto es así. Creo que “Pascua” tenía que ver con cierto paso del Mar Rojo o algo por el estilo, y con unos esclavos judíos varados en Egipto. Ahora no hay tal cosa, pero la gente se sigue escapando en Pascua.

Miles de hombres y niños y hasta animales emprenden por estas fechas alguna clase de huida, que por lo general es corta, el regreso es inminente y uno se pregunta para qué lo hacen después de todo, pues se la pasan puteando los unos a los otros, molestándose y poniéndose nerviosos. Es culpa de los autos, claro, que se amontonan tanto que hasta el aire se hace irrespirable. Es de cajón, casi una tradición, y forma parte de la agenda anual de los medios, mostrar muchos accidentes en las rutas durante esta época. Hace un rato se cruzó una vecina, quizá aturdida por la música de los santafesinos, y lo primero que nos dijo fue que acababa de chocar un colectivo de no sé qué empresa y que el chofer la había palmado.

Al final, no hay bagnacauda que nos cure de tantos males.

Bah, yo hablo de la bagnacauda y por ahí no hay uno solo que haya oído hablar de tal cosa. Es algo de gringos, de italianos del Piamonte. Muchos pueblos del interior cordobés están formados por gente de esa zona, así que el curioso fanatismo por este plato nos viene de ahí, o de allá, mejor dicho, del Piamonte.

Dicen que es signo de buena amistad servirlo, de hospitalidad, una señal de que se quiere a todo aquel con el se comparte. Y debe de ser así, porque se trata nada menos ni nada más que de poner una enorme olla con salsa caliente en medio de la mesa y que cada comensal pinche una verdura o un poco de pan y lo pase por ahí, frente a las narices de todos y, lógicamente, dejando en el proceso parte de lo que se pinchó, así como la saliva que queda en todo tenedor luego de usarlo.

La bagnacauda es algo muy rico, seriamente hablando. La tradición implica prepararla en familia, uno pela los ajos (por lo general el tonto del grupo), otro limpia y prepara las verduras, otro limpia las anchoas (que tampoco es una actividad grata), y después se la cocina al entrar el primer invitado. Es de cocción rápida. Es un plato que se consume caliente, muy caliente, porque ya tibio es asqueroso. El problema reside en que por la época en que aquí se lo come, suele hacer un calor de locos. Así que es de locos comer bagnacauda. Claro, al ser un plato de la región nordoccidental de Italia, Suiza al norte y Francia al oeste, se entiende que se trata de una comida pensada para climas fríos. Es lindo imaginarse nieve afuera y dentro una ollita con salsa caliente a base de anchoas y ajo, pero eso no sucede por aquí. Hoy hizo 32 de térmica, y mañana, que es viernes santo (día de la bagnacauda), está anunciado un poco más. Así que a todo lo que hay que agregarle a este plato con amigos, hay que ponerle también el sudor, las gotitas en la frente y esas cosas.

Por suerte está el vino, claro, que debe tomarse caliente. No hace falta que sea un buen vino, con uno de seis o siete pesos está bien. El sabor de la comida es tan intenso que no vale la pena poner un vino que compita. Por otro lado, los amigos raramente traen un vino demasiado bueno cuando se los invita a este plato, sabiendo que en este caso quizá sea mejor la cantidad que la calidad, porque suele beberse profusamente, a causa de la cantidad de sal que contiene la receta (culpa de las anchoas, porque sal no hay que agregarle). A lo mejor de ahí viene la idea de que el vino puede ser baratón, no lo sé. O que debe ser un vino ácido el que se emplee, y la mayoría da por descontado, no sé por qué, que el vino más ácido es también el más barato.

Como sea, la digestión que todo esto produce es catastrófica. Si se come en exceso y se bebe en exceso esta clase de platos y esta clase de vinos, a eso de las tres de la tarde uno cree en que nunca más probará bocado en su vida, que el acto de comer ha quedado descartado para siempre, que a lo sumo tomará alguna vez un caldito frío con galletitas Express acompañado con un modesto vaso de soda, para erutar. Eso es lo que se quiere hacer sobre todo después de este plato: erutar y erutar. Y aveces lo que sigue, en una hora o dos… Es decir, la mezcla de gases de sonido y olor característicos. Sucede que la bagnacauda contiene muchas levaduras simbióticas, no hay que olvidarse que es una mezcla al fin y al cabo de oligosacáridos, y crema, cebollas, batatas, ¡nueces!, brócoli, repollo, y mucho pero mucho pan, con la consecuente ingesta de levadura con sus hongos, lo que puede provocar ciertos riesgos y algún que otro problema más que cierto también.

Antes, mucho antes, pasábamos Pascua en Embalse, que aparte de ser el título de una novela alocada de César Aira es un lindo pueblo con un complejo hotelero que se hizo durante el Segundo Plan Quinquenal de Juan Perón. Bueno, al menos de eso estaba orgulloso mi padre: me llevaba a ver los siete hoteles abandonados (no sé qué es de ellos ahora) y me decía que habían sido hechos por Perón y que eran de categoría y etc. A lo que iba: en el casino de Embalse, una noche previa al viernes santo, es decir la noche previa a la bagnacauda, mi padre estaba jugando unas fichas a la ruleta, le iba bien, pero tuvo que salir pitando porque, como él mismo dijo, como el mismo dijo y encima gritó, para que todo el que estuviera cerca lo oyera, lo oyera y se matara de risa, “alguien había comido la bagnacauda por adelantado”. Y en la sala no se podía estar.

El chocolate de los huevos pascuales, de los huevos o de los conejos, por otro lado, no arregla en absoluto nada de esto, sino que lo empeora: suele ser grasoso y cubierto de un azúcar coloreada que no puede esconder nada bueno. Los hay de buen chocolate y productos nobles, pero son más caros de lo que realmente valen. Y no tienen el verdadero espíritu pascual, que es el de regarlos porque sí. Nadie regala un huevo pascual de ciento veinte pesos porque sí. A los baratos y pintarrajeados, es decir los verdaderos, los dan como souvenir por estos días, en cualquier almacén de barrio. De hecho, acabamos de liquidar unos que nos obsequiaron en una verdulería hace un rato, donde compramos las verduras para la bagnacauda de mañana. Estaban horribles.

De chico, a los huevos de pascua yo los llamaba “papacuecos”. No sé de dónde saqué semejante nombre, pero así les decía. Una vez, fui solito a una panadería que hacía huevos de pascua. El local estaba lleno de ellos. La señora detrás del mostrador me preguntó qué quería. “Un papacueco”, dije yo. “Qué es eso, yo no vendo papacuecos”, contestó, muy contenta. Y como el lugar estaba a reventar de ellos pensé que me estaba tomando el pelo, así que le dije que era una gorda puta y me volví llorando a casa, con el billete que me había dado mi vieja para comprar uno de esos dichosos huevos de mierda bien apretado en una mano y el corazón lleno de bronca.

Colchones de Fe, Comme, 50:25, 2005, Disco Viewmaster.

No sé si los Comme siguen tocando en vivo, me molestan páginas como MySpace para enterarme de noticias por el estilo y la suya propia, Comme.com.ar, cayó en desuso hace rato y hoy está a la venta, así que no será por ese lado que me entere. Pero de cualquier manera no importa, porque los Comme son una banda para escuchar nada más que en disco. En vivo la experiencia que brinda la música de Comme se singularizaría de tal manera que se tornaría insoportable. ¿Cómo entender que lo que acabamos de escuchar es irrepetible? Es algo que no se podría comprender, necesitamos la certeza de que podemos reproducir cuantas veces queramos los vagos, difusos, desdibujados sonidos de la música de Comme, tener la posibilidad de escucharlos de nuevo, creer que podemos asirlos, interpretarlos, hacerlos nuestros. En vivo, sabemos que esa posibilidad desaparece ni bien la primera nota es pulsada, cada vez que se lanza al aire se va para no volver. En la enorme mayoría de los grupos eso no importa demasiado, porque en vivo no hacen más que reproducir las canciones que grabaron, parte por parte, acaso con un solo menos afinado, o más corto, o con más distorsión. Es porque la música de los demás transcurre en el tiempo, y los grupos se permiten la extrañeza de hacer que cada minuto que se pasa frente a ellos sea igual que el que pasamos frente al disco, igual o muy parecido. En cambio, la música de Comme parece ocupar un espacio. Así, es nada más que la sala de grabación lo único que puede recortarlo y entregárnoslo para que volvamos a él una y otra vez e intentemos descifrarlo.

Lo primero que me llamó la atención de ellos fue que uno de sus integrantes en un reportaje lucía una remera de Venom. Venom es un grupo para animales, para seres salvajes, que andan todavía sin ser domesticados, que asisten a rituales de sangre cuya pertenencia está grabada en los genes. Por lo demás, hoy en día lucir una remera de Venom es casi un empeño antropológico, volverse pieza de estudio. Es más, a nadie le gusta Venom. Venom es un grupo que no le puede gustar a nadie precisamente por lo anterior, porque es puro ritual, una cosa que a los ojos de la mayoría carece de seriedad, una locura a la que por suerte nadie está invitado a participar a no ser como espectador lejano.

Después vi, en otra foto, que el baterista tenía una bandera de Venom sobre el bombo de su instrumento. Ya era demasiado. Pero saqué una conclusión fácil: las presentaciones de Comme también deben de ser un ritual, una fiesta pagana sólo para iniciados. Esto por supuesto rebate el párrafo primero: que lo que hace Comme es irrepetible. Nada hay más parecido a sí mismo que un ritual. Pero un ritual, por otro lado, es inasible, fuera de lógica, vago, difuso, desdibujado: las consecuencias que se esperan nada tienen que ver con lo que pone en práctica. Es simplemente una cuestión de fe. Mucho ruido y nada de sentido.

Por suerte, eso sí, hay siempre más ruido que sentido. Si esperáramos otra cosa, no habría por qué escuchar a Comme, porque sabemos ni bien poner una de sus canciones que lo que nos espera es ante todo ruido.

Comme es algo raro, no sé si único, tal vez no, pero sí raro y ya por eso valioso. Es puro sonido, un sonido sin furia pero tampoco calculado, un sonido que no nos dice nada si es que no tenemos nada con qué llenarlo. El sentido de la música de Comme, finalmente, lo ponemos nosotros. La belleza del arte reside a veces en esta clase de dificultad: ser capaces de oír, de ver y al fin de sentir desde nosotros mismos aguijoneados por la presencia, el choque, la voluntad del otro. Comme es un mero estímulo, la posibilidad de encontrar lo que a simple vista no está, no imaginamos, no nos importa. Eso, precisamente, la posibilidad de encontrar lo que en un principio ni siquiera nos importa.

O sea, Comme nos introduce en otro mundo. Pocos grupos argentinos tienen esta cualidad absorbente: Natas, Flormaleva, vaya a saber si otro más, probablemente no. La música de Comme, como la de Natas y de Flormaleva, es de tal presencia que se la puede escuchar sin estar haciendo nada más. Eso es difícil hoy en día, nada más que sentarse a escuchar música. Uno siempre intenta hacer algo con su pobre tiempo: navegar por Internet, leer lo último de Ursula Le Guin, ver fútbol para todos, corregir un trabajo, comerse un pancho. Y todo mientras escucha música, cualquier música, no importa, porque nos hemos desgraciadamente acostumbrado a que la música es una mera compañía, un ambiente si acaso, un telón de fondo sobre el que desarrollar nuestras vaguedades o dar rienda suelta a nuestra trivialidad. Pero no Comme. Comme es para escuchar sin hacer nada, nada de nada, sólo escuchar, ver, porque también se ve, clavar la vista en un punto fijo y ver.

Son los Francis Bacon del rock argentino (¿rock?, ¿argentino?), seres de sensaciones y nada más, con el poder de liberar a través de deformaciones varias fuerzas vitales. La música como sensación. Tal vez Deleuze diría que los Comme no constituyen un cuerpo sin órganos (Bacon cuando pinta, Artaud cuando escribe, quienes según Deleuze no encuentran utilidad alguna en el cuerpo, sino más bien una molestia para seguir adelante), pero sí uno con los órganos revueltos.

Bien puede ser que el post-rock ayude bastante. El post-rock tiene ciertos elementos absorbentes, cierta bruma, un cielo gris y cargado, un cielo bajo, que lo cubre todo y nos permite olvidarnos incluso de lo que estamos haciendo, y al fin de nosotros mismos y de nuestras funciones elementales. Pero explicarlo todo gracias a la pertenencia a un género es demasiado fácil y general. No todo el post-rock suena como Comme. Bah, en realidad ninguna banda de post-rock suena como Comme. Tal vez Tortoise goce de la capacidad de hipnotizar que tiene Comme, pero los Tortoise suenan mejor, más ensayados, más estudiados, tal vez son mejores músicos y seguro tienen mejores instrumentos. Tortoise es la profesionalización de lo que a Comme le sale sin querer. Se podría nombrar a Mogwai, pero tampoco. Los Mogwai son arquitectos, mientras que Comme ni siquiera saben usar la escuadra o el compás. La música de Comme se dispara hacia cualquier lado y se lleva todo consigo. Podemos nombrar a Godspeed You! Black Emperor, con lo cual nos acercaríamos más, porque estos también hacen desastres con nuestra paciencia, y al fin con nuestros sentidos (nuestros órganos), pero sólo estaríamos ante una aproximación y nada más. Lo de Godspeed You! Black Emperor es más global, abarcador, acaso dominante. En Comme todavía hay lugar para el sueño, o la pesadilla.

Más bien la pesadilla. Tomemos una canción como «My Montonero», por ejemplo. Título raro si los hay. La canción dura 17 minutos, y en ella ocurre de todo. Va de un extremo a otro, del simple ruido a la melodía de juguete. Los vacíos entre una cosa y otra son enormes, pero una vez que la canción empieza con esos vacíos podemos hacer lo que nos plazca. Yo tuve tiempo de pensar en un viejo perro que tenía, por ejemplo, y casi me largo a llorar. Fue mi culpa, por supuesto. Sé que si escucho la canción mañana voy a pensar en otra cosa, a lo mejor en sánguches de miga, pero eso sí: hasta que la canción no termine no me levanto a buscar uno.

Ahora tomemos «King of Doom». Yo creo que es una balada. No elegiría esa canción para enamorar a nadie, de cualquier manera, pero yo creo que es una balada. Tiene la cadencia de una película de Ezequiel Acuña, ese que filma amores adolescentes que no saben para dónde disparar o qué carajo hacer con su tiempo. Ezequiel Acuña elige a Jaime sin Tierra para musicalizar sus películas, que es un grupo triste, de suicidas en potencia, pero hace mal: debió poner siempre pero siempre esta canción de Comme y todos habríamos entendido mejor sus películas.

Ahora pongamos «Mi casa satánica». A lo mejor es un llamado al diablo, quién sabe. Pero si el diablo viene va a venir entregado. Dan ganas de tirarse a dormir. Habría que hacer sonar esta canción en una calesita que diera vueltas en el centro del infierno. Llevaría un poco de solaz para todo el mundo ahí dentro. Los caballos deberían quedarse quietos, eso sí, fijos como los autos y los bancos, atornillados al piso, sólo dar vueltas, cientos, miles, despacio, hasta que todo desapareciera.

Con «Cómo tardamos en convencernos de esto» la cosa se normaliza. O más o menos, que tampoco es para tanto. Es casi una canción hecha y derecha. Tocada a desgano, eso sí, pero muy parecida a lo que otro entendería por producto escuchable. Hay dejos de Sonic Youth, es decir disonancias: muestras de que todavía al menos uno de los integrantes puede ir para un lado mientras el resto se dirige a cualquier otro.

Percibir eso hace bien, nos hace saber que todavía estamos en casa, escuchando el mismo disco, que Comme no se industrializó. Quizá sólo se trate de una segunda guitarra mal afinada, pero yo lo entendí así y con eso me quedo.

¿Y después qué tenemos? Tenemos «Acelerar la ruina», ejemplo paradigmático de post-rock envolvente, «Intervensionn divina», ejemplo paradigmático del ruidismo aplicado a la creación de un clima áspero, y «Zen calma», ejemplo paradigmático de muzak para sesiones de yoga, o música de ascensor de un día ajetreado: cuando llegamos al piso ya nos sacamos la jornada de encima.

Y después no hay más, a no ser el arte de tapa: un ciervo cargando en su grupa (eje dorsal) una mujer desnuda, a la manera en que llegaban los cuerpos sin vida encima de los caballos arriados en las películas de cowboys. Detrás, un pato de juguete navegando por un mar embravecido. Todo muy perverso, extrañamente alarmante y tétrico, como un payaso haciendo dedo a un costado de la ruta en una noche de tormenta, que según Boris Karloff es la imagen del miedo, y tiene razón: Comme conjuga oscuridad y luz, volatilidad y pesadez, lo entrañable y la indiferencia, por lo que no es desacertado evocar su música, una vez terminada, como un recuerdo sereno y sin embargo cargado de desasosiego.

En resumen, Comme da miedo, pero nos hace esperar lo que venga con toda la tranquilidad del mundo.

The Road, John Hillcoat, 112:00, 2009, Estados Unidos.

¿Cuáles son las raíces que arraigan, qué ramas crecen

en estos pétreos desperdicios? Oh hijo del hombre,

no puedes decirlo ni adivinarlo; tú sólo conoces

un montón de imágenes rotas, donde el sol bate,

y el árbol muerto no cobija…

T. S. Eliot

Es la voz de Viggo Mortensen, por supuesto, diciendo que el mundo se detuvo. O que ya no hay nada.

O son los ojos de Viggo Mortensen, sus ojos y la piel de la cara pegada al hueso, o su barba crecida y sucia, o sus uñas crecidas y sucias, o quizás sean sus arrugas. Su hambre, en todo caso.

Y puede que sean sus ropas también, grises y hechas jirones, y también sucias, como todo lo demás, y cubiertas de cenizas, como el suelo y los árboles y los autos abandonados y las casas abandonadas y los pueblos.

Los árboles desnudos. Ya no hay hojas en los árboles, ni pájaros que los habiten o los sobrevuelen. Y los árboles se van cayendo uno a uno.

También puede ser la mirada sorprendida de Kodi Smit-McPhee, que sigue a su padre, Viggo Mortensen, por más que no hay lugar a donde ir. Y también su hambre, claro.

Vaya uno a saber qué es. Pero pocas películas en los últimos tiempos son tan tristes, desgarradoras y emotivas como The Road.

La dirección de fotografía algo habrá tenido que ver. Dónde ponemos la cámara y qué hacemos con la luz, cómo volvemos arte el simple recorrido de un padre y su hijo por un terreno devastado. Viggo Mortensen y Kodi Smith-McPhee van hacia el sur, llevan un revólver con ellos y dos balas: no son para defenderse, sino para quitarse la vida cuando ya no den más. Imaginan un sur soleado, o por lo menos más cálido, con algo de vida en él, así que se dirigen hacia allí, con un mapa roto como única orientación y dos pares de zapatos gastados.

El argumento de la novela The Road, de Cormac McCarthy, es así de simple: de pronto, la civilización, las plantas y los animales han muerto. Un padre y su hijo emprenden camino hacia el sur, buscando buena gente, como ellos, porque al parecer donde hace frío ya no se encuentra posibilidad de hallar tal cosa. Empujan un carrito de supermercado y lo que pueda serles útil en él. Los acompañan la nieve, las lluvias, ríos de color amarillo, incendios forestales, y el frío, siempre el frío. De vez en cuando, se topan con pandillas de caníbales. Y bueno, otra cosa para comer no hay, por lo que en medio del drama aparece también el horror, el más sórdido.

A veces, es el padre quien recibe lecciones del niño. Este todavía aguarda, o al menos quiere creer eso —que hay algo por lo que esperar—, así que intenta transmitirle fe. Y otras veces es el niño quien recibe lecciones del padre, aunque le llegan lejanas, como dichas en un idioma que no entiende o que no quiere aprender: el padre le enseña sobre la desconfianza y sobre lo malo que hay que volverse para sobrevivir entre los malos.

Viggo no tiene nombre en la película, es “El hombre”, o “El padre”. Y Smith-McPhee tampoco, es “El hijo”, o “El niño”. En un mundo donde todo se ha perdido, de nada vale una identidad, nadie es nada en la película, ni proviene de lugar alguno, las ciudades han perdido sus nombres, y valen acaso los puntos cardinales. Hasta los recuerdos se han cubierto de cenizas y de árboles muertos. Todavía vale la risa, por eso aparece en pequeñísimas dosis, mínimas, mínimas y por eso tan significantes. El niño descubre los colores del arco iris, y los ve como lo que en realidad son, una maravilla inexplicable. Y el padre descubre una cascada, y la ve, claro, como lo que es. Y luego un escarabajo, quizá el último que queda. O quizá el primero de un nuevo comienzo, eso no lo sabemos.

Cormac McCarthy en The Road se encargó de escribir sobre la desesperación misma, la falta de ganas de seguir, de ánimo, de aliento, y sin embargo la obligación de hacerlo, de meterse sin más en medio de la oscuridad y seguir caminando. El australiano John Hillcoat —quien dirigió The Proposition en 2005, un western en el que se había encargado de ilustrar el primitivismo y la barbarie y la imposibilidad de que alguna vez todo eso fuera vencido por ley humana alguna— tenía méritos pictóricos suficientes para encargarse de llevar a la pantalla el color gris perpetuo de la novela de McCarthy, que no es más que la historia de un par de corazones humanos a punto de ser ganados por las sombras que afuera parecen ocuparlo todo.

Al igual que McCarthy, Hillcoat es preciso y conciso, no cuenta demasiado, no cuenta de más, muestra apenas lo justo y lo necesario, deja que se escuche, que la obra hable por sí misma, no hay desenfrenos en The Road, sino a lo sumo tensión, si es que “tensión” es uno de los nombres que se le puede dar a ese estado triste y errante de los caminantes que no encuentran su camino.

Debe de haber algo kantiano en la manera en que tanto McCarthy como Hillcoat logran transmitir belleza a pesar de que no queda absolutamente nada en el mundo que sea bello. No hay más que fantasmas de lo que alguna vez fue, no hay más que perdición, terrenos vacíos y restos, pero pese a ello se agita en alguna parte el sentimiento de lo sublime. Lo “sublime” no sólo es una categoría estética que denunciaría una obra de gran belleza, tan grande que se vuelve irritante, imposible de entender o de asimilar, sino también la sensación de un dolor inentendible, que poco y nada tiene que ver con lo físico. A esa categoría pertenece The Road, o quizá a ambas.

¿Y dónde está el secreto? Al principio mencionaba la voz de Viggo. Yo creo que es fundamental. En la novela de la que nace la película, hay una parte en la que es el protagonista quien pasa a contar la historia. Veníamos asistiendo a una narración en tercera persona, pero de pronto es El hombre quien se encarga de todo. Algo similar, por caso, a esa otra gran obra difícil de ver sin lagrimear (The Thin Red Line, sublime).

Es sólo un párrafo, un párrafo en medio de una discusión durante este viaje hacia ningún lugar. No tiene que ver con la película más que con su duración. Pero a Viggo le basta para capturar el clima de toda la obra y hacérselo sentir al espectador. Igual pudo lanzar un puñal, que provocaría algo bastante similar.

Viggo es un actor total. Quiero decir, sabe hablar. No todos los actores saben hablar. Muchos hablan, pero miramos para otro lado y nos da lo mismo. Cuando Viggo habla hay que fijarse en la pantalla. La cadencia y la musicalidad y el tono de su voz al inicio de The Road es el de un orador experto ante un auditorio transformado y oscurecido. Nos está leyendo The Waste Land, el poema de T. S. Eliot, pero no menciona a abril como el mes más cruel, como el poeta, sino octubre, o lo que él cree que es octubre. Perdió su calendario hace años, pero igual nos va a hablar de octubre. Hace frío en octubre. Eso nos dice y ya estamos dentro del túnel. Hace frío y siempre pienso en la comida, en la comida, en el frío y en los zapatos, y en la cara del niño, ahí está la voz de Dios, y si no es eso, es que Dios nunca habló.

Acompañando la voz de Viggo (quien dicho sea de paso no casualmente grabó varios discos de spoken word, todos bellos y extraños), está la música de Nick Cave y Warren Ellis, conocidos del director en su anterior film, The Proposition, que está además escrito por Cave. La música de Nick Cave y Warren Ellis es desértica, de a ratos abrumadora, un viento difícil de soportar, uno de esos que traen a la memoria siempre lo mismo, melancolía y arena. Las palabras de Joe Penhall, guionista de la película, y de Cormac McCarthy viajan sin problemas en ese viento y, como digo, abren la obra de forma inmejorable y perfilan toda la evocación y la pena que se nos vendrán encima.

Cormac McCarthy es valiente, mucho más que cualquiera de los lamentables escribas sociales que fundan en la desdicha y en la injusticia sus historias, para celebrar ciertas venganzas o al fin una retribución. The Road es una vieja historia de coraje y de justicia, como las que el personaje de Viggo le cuenta a su hijo para animarlo. Podemos adivinar que McCarthy fue un buen lector de El señor de las moscas (que también leen en Lost). The Road también es una fábula distópica acerca de la naturaleza humana. En la lucha por sobrevivir, todo vale, los valores morales se suspenden y sólo los verdaderamente grandes salen a buscarlos, los que cargan consigo, todavía, el preciado fuego interior. Ambas son obras radicales, en las que la realidad se vuelve más perversa aún que lo peor que hayamos conocido. Ya no hay siquiera tiempo para imaginar una sociedad ideal, hay que emplearlo en sobrevivir. En el Apocalipsis no hay clases sociales, ni historia, ni privilegios, tampoco explicación. The Road es inimaginable y fantasiosa como Lord of The Rings, también épica y añorante, rodeada de abismos y sin embargo lista para explorar rincones secretos, como un guerrero tenaz. Pero es que estamos hablando después de todo de lo de siempre, la historia de un padre y de un hijo, del amor que se impone sobre cualquier desventura, y todas lo son. McCarthy hace caminar a sus personajes porque no les queda otra. Descansar es morirse. No importa que encuentren de vez en cuando algo que se parezca a un refugio, o alimento que no sea un humano, o ropa: hay que seguir. El caminar y el caminar puede ser, cómo no, parte de una simbología, pero es más bien parte de una tradición: la ya citada del antiguo guerrero que debe lanzarse ante lo desconocido. De cosas así están llenas las historias que nos encantaban de pequeños, las odiseas literarias, los grandes relatos, las mismas, claro está, que “El padre” le cuenta a “El niño”. Simplemente, lo sublime, aquello que en los grandes artistas (T.S. Eliot desde ya, pero también McCarthy, Viggo y ahora Hillcoat) se confunde con goce estético, simplemente con goce estético, por más que lo trascienda, lo eleve a otra categoría, algo excelso y acaso inminente, como un peligro cierto e intimidante: un enorme árbol vacío de hojas que empieza a caer en medio de un bosque, arrastrando consigo a todos los demás.

Y nosotros, en el medio, incapaces tanto de huir como de apartar la vista.

Por Mirtha Makianich (*)

Uno de los filósofos contemporáneos que se ha ocupado (yo diría que con pasión) del pensamiento de Spinoza, fue Gilles Deleuze (**). Los que somos simples aficionados, nunca sabremos exactamente el grado de reescritura de su intervención. Pero lo que sí nos es dado saber es el interés indudable que G.D. siempre dispensó al que llamaría “príncipe de los filósofos”.

Spinoza nace en 1632 en el barrio judío de Amsterdan de una familia de comerciantes acomodados de origen español o portugués. ¿Cómo se produjo la lenta conversión filosófica que le hizo romper con la comunidad judía, con los negocios, y le llevó a la excomunión de 1656? Muchas versiones se han tejido en torno a este hecho. Lo cierto es que la vida se le hacía difícil y luego de un hipotético intento de asesinato, nunca comprobado, se traslada a Leyden para proseguir sus estudios. Spinoza no rompe con el medio religioso únicamente, sino que rompe a su vez con el económico: abandona los negocios paternos. Aprende la talla de cristales, se hace artesano, filósofo-artesano provisto de un oficio manual idóneo para captar y seguir la orientación de las leyes ópticas. También dibuja.

En 1663, se instala en Voorsburg, suburbio de La Haya. Más tarde se establecerá en la capital. Lo que define a Spinoza como viajero no son las distancias que recorre, sino su capacidad para frecuentar pensiones amuebladas; ausencia de vínculos, de posesiones y de propiedades como consecuencia de su renuncia a la sucesión paterna. En 1665, interrumpe provisionalmente su Ética y emprende la redacción del Tratado teológico-político, una de cuyas cuestiones principales es: ¿por qué el pueblo es tan profundamente irracional?; ¿por qué se enorgullece de su propia esclavitud?; ¿ por qué es tan difícil, no ya conquistar, sino soportar la libertad?; ¿por qué una religión que invoca el amor y la alegría inspira la guerra, la intolerancia, la malevolencia, el odio, la tristeza y el remordimiento? En 1670 aparece el Tratado, anónimamente y en una falsa edición alemana.

Injurias y amenaza para el autor y seguidores; incluso para aquellos críticos que no fuesen lo suficientemente duros. Un libro explosivo conserva para siempre su carga explosiva: todavía hoy no puede leerse el Tratado sin descubrir en él la función de la filosofía como empresa radical de desengaño, o como ciencia de los “efectos”. Hasta en su trato con la religión pule anteojos Spinoza, anteojos especulativos que develan el efecto producido y las leyes de su producción.

Avatares políticos (asesinato de los hermanos De Witt) hacen que no pueda publicar su Ética. Cada vez más solo y enfermo, no acepta la cátedra de Filosofía en Heildelberg, 1673: “No habiéndome nunca tentado la enseñanza pública, no he podido decidirme, aunque haya reflexionado largamente sobre ello, a aprovechar esta magnífica ocasión”. El pensamiento de Spinoza se ocupa ahora del problema más reciente: ¿cuáles son las posibilidades de una aristocracia comercial?; ¿por qué se malogró la república liberal?; ¿a qué achacar el fracaso de la democracia?; ¿es posible convertir a la multitud en una colectividad de hombres libres, en lugar de un conjunto de esclavos?

Todas estas preguntas animan el Tratado político, que queda sin acabar, simbólicamente, al comienzo del capítulo sobre la democracia. En febrero de 1667, muere.

II

El sentido de la soledad del filósofo reside en el hecho de que no habiendo en absoluto otra vida para él, la presente no se vive conforme a la necesidad en función de medios y fines, sino conforme a una producción, una productividad, una potencia, en función de causas y efectos. No puede integrarse en el medio social aunque pueda preferir alguno con mejores condiciones para su vivir, su sobrevivir. En cualquier sociedad se trata de obedecer y sólo de eso: por esta razón, las nociones de falta, de mérito, de demérito, de bien y de mal, son exclusivamente sociales y atañen a la obediencia y a la desobediencia. La mejor sociedad será entonces aquella que exime a la potencia de pensar del deber de obedecer y evita en su propio interés someterla a la regla del Estado, que sólo rige acciones.

En tanto el pensamiento es libre, y por lo tanto vital, la situación no es peligrosa; cuando deja de serlo, todas las otras opresiones son igualmente posibles y, una vez llevadas a cabo, cualquier acción se vuelve culpable y toda vida amenazada. En ningún caso confunde sus fines con los de un Estado ni con las aspiraciones de un medio social, puesto que requiere del pensamiento fuerzas que se sustraen tanto a la obediencia como a la culpa y erige la imagen de una vida más allá del bien y del mal, rigurosa inocencia sin mérito ni culpabilidad.

Deleuze ofrece una suerte de diccionario con los principales conceptos; comenta las llamadas cartas del mal (correspondencia del filósofo con Blyenbergh); distingue etapas o menciona el problema de una evolución de Spinoza. Todos, temas que han merecido ya arduas lecturas y desarrollos específicos; pero Deleuze se ocupa de hacernos medir la importancia de la fórmula: “Spinoza y nosotros”. En ese sentido, no sólo escritores y poetas, músicos y cineastas, pensadores, sino hasta lectores ocasionales, pueden descubrirse spinozistas.

Abordar ese diccionario que he mencionado es sumamente complejo y arduo para una simple lectura. Pero lo que resulta destacable es que para Spinoza la vida no es una idea, una cuestión teórica. Es una forma de ser, un mismo y eterno modo en todos los atributos. Erige una imagen de la vida positiva, afirmativa, contra los simulacros con los que se conforman los hombres. En un mundo roído por lo negativo, él tiene, sin embargo, suficiente confianza en la potencia de la vida misma. Denuncia sin cansancio el odio y el remordimiento como los dos enemigos capitales del género humano. Y, en relación al pensamiento (acentuando que tan sólo la vida explica al pensador), entiende que las demostraciones son los “ojos del espíritu”. Es esa visión la que le permite ver la vida más allá de todas las apariencias falsas, las pasiones y las muertes.

En aquellos conceptos que hacen a la diferencia entre la ética y una moral, el filósofo holandés denuncia mistificaciones en torno al tema; mistificaciones que aún hoy en pleno siglo XXI se suelen escuchar.

La desvalorización de la conciencia en beneficio del pensamiento, es una de sus denuncias. Spinoza es materialista y no deja de recordarnos lo que puede un cuerpo. Como dirá más tarde Nietzche, nos extrañamos ante la conciencia pero “más bien es el cuerpo lo sorprendente…”.

En esta línea de pensamiento, nuestro filósofo prohibe toda supremacía de uno de ellos sobre el otro. Según su Ética lo que es acción en el alma es también necesariamente acción en el cuerpo, y lo que es pasión en el cuerpo es también necesariamente pasión en el alma. Trata de mostrar que el cuerpo supera el conocimiento que de él se tiene, y que el pensamiento supera en la misma medida la conciencia que se tiene de él. No hay menos cosas en el espíritu que superan nuestra conciencia, que cosas en el cuerpo que superan nuestro conocimiento. Descubre un inconsciente del pensamiento, no menos profundo que lo desconocido del cuerpo.

Por supuesto, una vida y un pensamiento de tal envergadura son inagotables. Poco, muy poco, he sabido de esa vida y de ese pensamiento, pero en el intento he recibido una serie de “afectos”. Otros, que han pasado por una experiencia similar, lo han llamado “encuentro amoroso”. Acepto el nombre y cierro con un poema:

Distorsiones para mirarte, Baruch de Spinoza

fueras

ráfaga o viento arrebatado

ingenuo geómetra del mal

renegado de un pueblo y de su raza

fuga de Dios entre los seres

la mosca o la tela de la araña

pensamiento en escolios derivado

eres

el que compone relaciones

así en el cuerpo

como en el alma

eres

aquél que afecta de alegría

eres

en el reposo o el movimiento

el que pule los cristales

incansable.

(*) Profesora y Licenciada en Letras Modernas, Universidad Nacional de Córdoba. Su escritura poética incluye: En la intemperie (1997); Dispersión, (1997 —inédito); Sin balanza que lo pese (1999); De mi jardín (2003 —inédito); Derivas (2005 —en colaboración con Roxana Carrizo); Saerianas (2007).

(**) Spinoza: Filosofía Práctica, Fábula, Tusquets Editores, Bs.As., 2004.

Algunos apuntes sobre la 82 entrega de los premios Oscar

The Hurt Locker, la noche del 7 de marzo de 2010

El secreto de sus ojos, la misma noche

Brüno, alguna otra noche

Hace unos meses dije que The Hurt Locker era una porquería y que casi seguro le daban el Oscar. Como Dios no existe, no me equivoqué. Era algo que se veía venir, los muchachos allá en el desierto necesitan apoyo, y también en el norte, donde se toman las decisiones. Todo esto no es de extrañar. Lo extraño pasa por las aclamaciones mundiales de la obra de Kathryn Bigelow. Todo el mundo habla de la tensión que provoca, de lo bien que están los efectos de sonido y de otras cosas mínimas y sin la menor importancia o, mejor dicho, que quedan opacadas por lo que película realmente es: una celebración de la libertad tal como la entienden los ocupantes. Incluso Leonardo D’Espósito, un crítico que me cae simpático como ningún otro hoy por hoy en la Argentina, que defenestró El secreto de sus ojos, tal como debe hacer cualquiera que le guste el cine, le rindió a The Hurt Locker un panegírico por momentos abrumador: tal es así que casi me convence del error de mi mirada. D’Espósito dijo que, efectivamente, The Hurt Locker puede verse como un documento, como yo ya había dicho, pero que esta es la opción menos interesante, ya que tal cosa no hace falta para que nos enteremos de lo que sucede en La Guerra de Iraq, o en la Segunda Guerra del Golfo, o en la Operación Libertad o en la Ocupación de Iraq, como uno quiera llamarla. Pero esto es mentira. Si bien para cierto tipo de lector que reúna las condiciones suficientes no hace falta una película como esta para conocer el estado de las cosas, sí hay personas que creen pertinente lanzar al ruedo un tipo de propaganda que termine de aleccionar y/o de convencer acerca de lo bien que se están tomando ciertas decisiones políticas. Siempre es bueno contar con algo más. No por nada los Kirchner aprovechan el fútbol para mostrarnos lo buenos que son con el campo y con el uso de las reservas. Nada es suficiente cuando de convencer se trata. Así que sí, los documentos siguen haciendo falta. A su debido tiempo, los estudiaremos como lo que son. Por ahora, simplemente dan bronca.

Incluso The Hurt Locker recibió el premio a mejor guión original, en desmedro de obras que lo merecían mucho más. Por caso, A Serious Man, de los hermanos Coen. Una obra bien contada, perfecta en tal sentido, una novela soberbia que ni siquiera necesita de imágenes, con personajes ridículos, encantadores, y creíbles, participando de situaciones que son como ellos, que no se meten en asuntos imposibles ni traídos de los pelos, forzados para que demuestren humanidad y buenas intenciones, como las miserables imágenes del soldado yanqui metiendo las manos en el cuerpo muerto de un niño iraquí buscando restos de explosivos para enterrarlo cristianamente, sin nada artificial dentro. En A Serious Man un hombre acarrea desastres y los enfrenta con toda la cobardía y el rencor y la desazón y la duda y lo que le queda de orgullo, como hace cualquiera. No sale a cazar responsables (justicia por mano propia) en medio de la noche iraquí, ¡sin conocer la ciudad!, armado con una pistolita de juguete, en terreno hostil, buscando a tientas un culpable. Tampoco se queda estupidizado frente a un montón de cajas de cereal alineadas limpiamente, tratando de buscar en eso alguna clase de respuesta metafísica acerca de por qué Estados Unidos está en Iraq. Y menos que menos le dice a su hijo de pocos meses que en un futuro no le importará su piyamita de colores o las comodidades de su habitación, sino servir a su patria jugándose la vida. Todas cosas que sí suceden en The Hurt Locker, la película premiada, justamente, por la calidad de su guión.

Fue sintómatica la competencia entre Avatar y The Hurt Locker, y cómo la segunda se llevó todo lo que la primera pretendía. Mientras que en Avatar los malos son los ocupantes, los que invaden, los que irrumpen sin que los llamen, en The Hurt Locker los malos son los invadidos, los que no quieren recibir la ayuda occidental, los que no quieren su democracia y sus avances: ellos son los que disparan por la espalda, los que se esconden, los que siembran el piso de bombas, los que usan a niños y a hombres de familia como trampas humanas. Avatar, en este sentido, es una película que intenta mostrar los problemas que el Imperialismo les lleva a todos los demás, mientras que The Hurt Locker quiere probar que son los demás los que tienen conflictos con el Imperialismo: como si no lo entendieran por ser brutos, atrasados, arteros y acaso religiosamente reprimidos. El choque entre civilización y barbarie toma partido por la barbarie en Avatar, y por la civilización en The Hurt Locker. Por supuesto, cada una con sus artilugios. En Avatar la barbarie es algo deseable, puro, sin corrupción, natural; todo, hasta el aire que se respira, está idealizado. Curiosamente, en The Hurt Locker también se idealiza la barbarie, pero para mostrar nada más que sus pecados, su brutalidad, su incapacidad para comprender lo que les conviene a los salvajes. Kathryn Bigelow y el periodista Mark Boal, autor del guión ganador, deben de estar muy convencidos de las tareas de limpieza de sus compatriotas: Boal acompañó a las tropas de su país y a los escuadrones que desarman bombas, vivió entre camaradas y a su regreso escribió acerca de lo valientes que son los soldados que lo representan y lo malos que son los otros. Boal es un especialista. Ya una crónica suya dio origen a otra película, In the Valley of Elah, sobre el asesinato de un veterano de guerra en manos de sus propios compañeros. El veterano en cuestión se llamaba Richard T. Davis, y al parecer planeaba denunciar a sus compañeros por haber violado a una mujer iraquí durante la ocupación. Me pregunto si esta película, In the Valley of Elah, dice algo acerca de la masacre de civiles iraquíes conocida como “Midtown Massacre”, ocurrida en 2003: cinco horas de fuego intenso en las calles de Bagdad, donde supuestamente los soldados estadounidenses, que no sufrieron una sola baja, apuntaban sólo contra combatientes enemigos armados. Me lo pregunto porque Richard T. Davis, el valiente soldado que estuvo a punto de denunciar una vejación, participó de esa masacre.

Uno no puede quedarse sólo con que los horrores de la guerra son para el bando protagonista. Ocurría ciertamente en In the Valley of Elah, en la cual se ven las secuelas psicológicas de los soldados americanos al volver de Iraq, y se ve también en The Hurt Locker, donde por momentos los defensores de la libertad parecen volverse todos locos y querer o bien suicidarse o bien matarse entre ellos. Hay muchas cosas más de las que hablar, y de las que este tipo de películas no dicen nada. Los responsables de The Hurt Locker tuvieron varias oportunidades de efectuar alguna crítica al subir a buscar sus estatuillas, pero, como dijeron ellos mismos, “The Hurt Locker fue capaz de eludir la política”. Patrañas. Ninguna película puede eludir la política, pero menos que menos una de esta clase. Los realizadores sólo tuvieron palabras en apoyo a los hombres que están en Iraq y en Afganistán, como si de lo que estuviéramos hablando en realidad fuera de empleados haciendo un trabajo sucio pero necesario. Sigan así muchachos, les faltó decir, que vamos bien. Y acá están estos premios para demostrarlo.

Por otro lado, algo hay que decir acerca de El secreto de sus ojos. Es el tipo de películas que a los miembros de la Academia les fascina: un drama enmarcado en el turbio pasado todavía no resuelto de un lejano país del Tercer Mundo. Es, obviamente, La historia oficial de nuestra generación, es decir una película pomposa y pesada, apta para el gusto medio, que intenta zanjar en base a presunciones, costumbrismo, afán puritano y vengativo asuntos que apenas sobrevuela. Como aquella, El secreto de sus ojos se aprovecha del momento histórico de su país: ahora es el de las dicotomías, el del “conmigo o contra mí”. Es decir, pura circunstancia. En esto de la circunstancia, los señores de la Academia, parece mentira, obedecieron a esta idea que parecen tener de que el cine tiene que ver con el momento que se está viviendo, como si ante la pantalla nos plantáramos igual que ante un noticiero (oficialista) y no ante una posibilidad artística (o crítica, ya que estamos).

Por último, es una lástima que hayan prohibido la presencia de Sacha Baron Cohen. Era una buena idea tenerlo ahí, como presentador de uno de los premios, como alguien postuló, pero a la Academia no le pareció lo mismo y ni siquiera lo invitó a la ceremonia. Tuvo miedo de que irrumpiera en el escenario en el momento en que Ben Stiller salía como uno de los personajes de Avatar. Al parecer, se iban a burlar juntos de James Cameron, diciendo que éste había embarazado a Cohen, quien, a propósito, hizo con Brüno, su última película, algo mucho más divertido y desafiante que la mayoría de los bodrios que afectaron la pantalla de la entrega número 82 de los Oscars. Pero claro, acá ya estamos hablando de la barbarie misma, de lo incorrecto, incluso de lo amoral. Y ahora en Estados Unidos, por suerte, rige la civilización.

Parte doméstico, Oliverio Coelho, 236 págs., 2009, Emecé, Buenos Aires.

Hay en los relatos de Parte doméstico —no los llamemos “cuentos”, no llevan a ningún lado— una extrañeza en la manera de narrar que viene a complicar la aparente normalidad de lo que se cuenta: hombres que quedan atrapados por sus destinos. Es solo eso, nada más, pero Oliverio Coelho, apellido problemático si los hay, se las ha arreglado para complicarlo todo. Por momentos, parece que nos quisiera sumir en escenarios más propios de la ciencia ficción que del mero drama del tipo que le busca sentido a la vida en medio del caos. Agrego: del caos de lo cotidiano, que siempre será el peor de todos. O sea que aquí deberíamos hablar de escritura, del proceso por el cual relatos corrientes de chico que busca chica o de chico que busca un trabajo y al final queda preso de una y/o de otro, se transforman en algo especial, llamativo si se quiere, digno de quedar en alguna parte de nuestros recuerdos.

Será difícil que alguien vuelva a los relatos de Parte doméstico, su lectura no provoca placer. De hecho, no provoca nada más allá de cierta incomprensión ante el mundo o los mundos que aquí se narran, que son los nuestros, lo trillado. Al leer Parte doméstico, todo se transforma, pero dura hasta que sacamos la vista del libro, o abrimos la puerta y salimos a la calle. Hay una literatura así, difícil de comentar y acaso de apreciar. Una literatura bien escrita, con soltura, formalmente aceptable, bien construida, donde cada cosa ocupa el lugar que corresponde, pero cuyos efectos no son perdurables. No se me escapa que lo primero es característica de las verdaderas obras maestras, pero tampoco que lo segundo viene a desmentir la condición de maestría, o por lo menos de gran obra: la obra maestra debe pasar desapercibida apenas aparece, sus coletazos se hacen sentir con el tiempo, y no creo que sea precisamente esa la cualidad de esta colección de relatos: la rareza con la que todo está narrado golpea enseguida, se hace sentir, y uno está tentado o bien a dejar el libro o persistir e intentar ver qué hay detrás. Y detrás rumia la insatisfacción, la soledad, las oportunidades perdidas, las revanchas mínimas y desabridas, el retraimiento. Todo eso parece esconderse en cada recodo de esta colección, apenas volteamos cada página para seguir adentrándonos en un misterio que no es tal, que es apenas supuesto. La confusión es posible porque la narración es siempre elusiva, las cosas nunca se llaman por el nombre que otros ya usaron, y así cualquiera mezcla las cosas, hasta el lector más avezado, o hasta el más “aireano”.

Coelho opta por la originalidad. Y ojo, que acierta mucho en la elección de los adjetivos, como cuando llama “afantasmado” a un teléfono que lo sobresalta con su “chicharra”, o “excesivo” al mote de “doctor” que se da a sí mismo cierto personaje. De esa clase de precisión está repleta el libro, pero también de elecciones menos felices, como la molesta intromisión de lo perverso, a veces irrumpiendo en un sueño, en una risa, en un cuerpo, en una descripción de los seres que pueblan una calle, en las costumbres de las personas que se acaban de conocer. Pero siempre está ahí: como si ningún protagonista tuviera la posibilidad de toparse alguna vez con un día normal, o de por lo menos vivir uno de estos relatos con cierta calma. Y ni siquiera estamos hablando de la aparición de lo fantástico. Es la realidad misma la que se retuerce ante los ojos de los protagonistas de cada relato.

¿Es posible que cada asunto se presente como un desafío, que cada cosa sea un peligro en potencia? Para lograr esto, volverlo todo extraño, el artista tiene sus artimañas, que son las mismas que se usan para no nombrar con los nombres de siempre las cosas habituales. Pero así como es digno de destacar la imaginación precisa de Coelho en el uso de ciertos adjetivos, algo hay que decir de sus desbordes: “(…) va escaleras arriba en la oscuridad mordida, espléndida como un anillo, y siente que el aire desplomado de los pasillos trae una reververación que lo agita y define la necesidad de asfixiar por fin la risa”. Cosas así me parecen exageradas. Todo esto en un relato que pretende causar cierto temor, o al menos una carga: Coelho es un escritor poco cómodo. Pero no es lo que narra lo que incomoda, sino las formas que pone en juego.

Coelho no tiene dotes de poeta, no deslumbra, no agita los resortes interiores, tampoco provoca nauseas, pero sin embargo emplea sin tapujos los elementos de la poesía, evitando por momentos con astucia y otros con atropello decir entre otras cosas que la vida de todos los días aterra y que, efectivamente, estamos atrapados.

Dicen que cada cosa (cada vida también, supongo) lleva en sí misma la historia que la explicaría. Hasta la matemática se ha hecho eco de esta especie de teoría con aquello de los mecanismos físicos presentes en cada función. La elipsis que practica Coelho opera justamente en el camino contrario: no quiere conocer, ni saber, ni entender, tan sólo contar, y siempre hacia adelante, suprimiendo lo esencial a fuerza de llamarlo de otra manera, como si todas las cosas (y cada vida también, supongo) no fueran más que composiciones mentales.

En la literatura de Coelho no hay respuestas, pero supongo que tampoco hay preguntas.

Puerto Madryn, domingo 14 de febrero de 2010, a metros del patinódromo municipal

San La Muerte, Hephesstus, 12:00, 2009 (sin sello discográfico)

Notas sobre una música mágica que yo creía olvidada para siempre, una ciudad bella, una tarde de viento y cierto descubrimiento, uno de esos que suelen cambiarlo todo… o por lo menos lo que se pensaba sobre cierta música mágica…

En una revista Musiquero salió la transcripción para guitarra de uno de los Caprichos de Niccolò Paganini, probablemente el número 24, que es de sus piezas para violín la más famosa y probablemente una de las más difíciles que se hayan compuesto. No cualquiera puede tocarla, pero se sabe que Niccolò había hecho un pacto con el diablo para lograr tal proeza. Yo también lo habría hecho con gusto, pero el diablo no venía a visitarme cuando tocaba la guitarra, tratando de sacar el maldito capricho de Paganini, sino a lo sumo un fuerte dolor en los dedos. El diablo no pierde el tiempo con cualquiera, por supuesto, sino que lo invierte. Lo invirtió en Paganini, por ejemplo, que usaba largos pantalones para que no se le notaran las patas de macho cabrío que había contraído en el acuerdo, y también en Robert Johnson, que al igual que el violinista italiano cambió su alma por un talento anormal para ejecutar su instrumento. Hicieron bien. Ambos sufrieron de lo que se conoce como Síndrome de Marfan, enfermedad del tejido conectivo y probablemente una de las secuelas de que a uno lo visite el de abajo con un papel listo para firmar. Pero son riesgos que se corren. La iglesia católica tardó varios años en darle una sagrada sepultura al cuerpo de Paganini, que anduvo de aquí para allá durante décadas, pero este es lógicamente uno de los riesgos menores.

II

El capricho de Paganini y la imposibilidad de que una persona normal lo toque, viene a cuento porque posiblemente haya sido, con sus intervalos de octava, sus décimas, terceras, y escalas y arpegios a la velocidad de la luz, la inspiración mayor para que un muchachito sueco de nombre Yngwie Malmsteen fundara a principios de los ochenta uno de los géneros musicales más técnicamente prohibitivos que se conozcan: el metal neoclásico, combinación afiebrada entre el heavy metal y la música clásica.

Lo neoclásico se refiere a la manera en la cual un artista moderno toma influencias del período clásico, digamos entre la mitad del 1700 y la del 1800, pero en el caso del metal neoclásico a esto hay que tomarlo con pinzas, porque sus influencias también provienen del período anterior, el barroco, y del posterior, el romántico. Así, Vivaldi y Bach suelen ser citados por los heavies neoclásicos como amores incondicionales, así como Mozart y el ya citado Paganini, que vinieron después.

III

Se puede decir que Yngwie Malmsteen, quien es muy posible que también haya firmado con el de abajo, no inventó nada al aplicar la técnica endiablada de Paganini en su Fender Stratocaster, pero sí terminó de darle forma a la idea del virtuoso total, el Guitar God, por más que a Clapton ya se lo hubiera llamado parecido varios años atrás. Sucede que a partir de Malmsteen comienza para los guitarristas terrenales la época de lo imposible, que es, para bien o para mal, uno de los aspectos más distintivos del metal neoclásico, uno de los aspectos no dichos pero sí sospechados: estos muchachos se empeñan en tocar piezas más y más intrincadas, más rápidas, más complejas, más inhumanas. La categoría de «pomposo» y aún de «pretensioso» se le aplica al género por esto mismo, como si la música fuera para ellos más un ejercicio físico que espiritual, o una práctica más deportiva que artística. Algo más obsesivo que un preludio.

No casualmente existe la «Paganini Competition», un certamen internacional de violín que se realiza año a año desde 1954, durante el cual muchachos y muchachas intentan deslumbrar a los jurados con su técnica y velocidad, a ver la de cuál parece más imposible.

IV

Debe de ser por ello que el metal neoclásico tuvo su auge en la década del ochenta, década pomposa y exuberante, donde había que mostrar más que el resto. Entonces los guitarristas veloces aparecían como hormigas antes de una tormenta, y se esmeraban igual por lograr sus objetivos: Tony Macalpine, Vinnie Moore, Paul Gilbert, Jason Becker y dale nomás. Antes de todos ellos estuvo Ritchie Blackmore, claro que sí, que es uno de los pocos a quien respeta y acaso admira Yngwie Malmsteen.

Al bueno de Ritchie también lo influyó la música clásica, e incorporó algunos de sus elementos en su manera de tocar, también en su estética, o en su imaginario, cosa a la que también adheriría Yngwie: magos, dragones, hadas, castillos y enanitos de jardín al final del arco iris. Porque hay que decirlo: no sólo de lubricante para los dedos vive el músico de metal neoclásico, sino también de una nutrida fantasía tipo Lord of the Rings: allí donde haya un mago luchando contra el mal, o al menos un caballero con una espada lista para acabar con un ejército oscuro, habrá también al menos en la banda de sonido un heavy neoclásico en potencia.

V

La manera en que los cuentos de hadas se conectan con este estilo de música no es fácil de precisar. Cuentos de hadas hubo siempre, acompañaron a la humanidad oralmente y ya hacían que los niños durmieran con una sonrisa en los labios en el antiguo Egipto y no forman parte exclusiva de ninguno de los períodos de los cuales los heavy neoclásicos toman sus influencias. El neoclásico es un heavy metal encantado, y poco más se puede decir.

Pero sí hay que mencionar a los hermanos Grimm, dos alemanes que se encargaron de recopilar cuentos folklóricos tradicionales y transformarlos en cuentos hoy conocidos por todos. Muchos de estos cuentos terminaban siendo fábulas morales, que es a fin de cuentas de lo que trata el Catolicismo cada vez que se pone a contar algo. No es de extrañar que el autor de Lord of the Rings se haya inspirado sobre todo en las recopilaciones de los hermanos Grimm y en el Catolicismo: su obra es católica de principio a fin, de eso trata la lucha entre Frodo Baggins y sus amigos y el pérfido Sauron. Todo esto, es decir la adaptación de cuentos folklóricos y de tradición oral en fábulas morales adornadas con fantasía, tuvo pues su apogeo durante cierta época musical, la de los hermanos Grimm, justamente la que va de la mitad del 1700 hasta la del 1800. Otra asociación no se me ocurre.

VI

Pero la cuestión es que las tapas de los discos de los heavies neoclásicos muestran sobradamente esta inclinación: el mal contra el bien personificados en bestias el primero y en caballeros y magos el segundo, o por lo menos en luces y sombras, o fuegos sagrados y otros más bien de temer (en realidad, todos son de temer). Y no sólo las tapas, claro, sino también las letras de las canciones y también sus títulos. Si menciono cosas como «La Leyenda del Hada y el Mago», o «El Beso de la Bruja», o Guerrero del arco iris, o Entre el cielo y el infierno, o «El Guardián De La Luz» todos sabemos más o menos de qué estamos hablando: no son sólo nombres que muestran el típico gusto épico y fantasioso tratado recién, sino también títulos de canciones y de discos de la banda del estilo más famosa de Latinoamérica: Rata Blanca.

Walter Giardino, su guitarrista, está considerado no ya el mejor guitarrista que tuvo Argentina, sino uno de los mejores se busque por donde se busque. Sus influencias son principalmente dos: Ritchie Blackmore y Yngwie Malmsteen. Los tres, por lo demás, tocan stratocasters, se peinan con cuidado y algo de spray y, sí, se visten con camisas con volados, pantalones de cuero ajustados y esas cosas. Pura magia, pura fantasía.

VII

Hasta no hace mucho, yo pensaba que la única banda del género que quedaba al menos por estos lares era justamente Rata Blanca —una de las más reconocidas y perseverantes en todo el mundo, hay que aclarar. Pero me equivoqué.

Tuve que viajar hasta el sur del país y cagarme de frío un domingo a la tarde para desburrarme. Había salido a caminar junto a mi familia con bermudas y ojotas por la playa de Puerto Madryn, tal vez una de las ciudades más bellas de Argentina, y el viento patagónico me agarró desprevenido. Desde el patinódromo municipal se escuchaba un ruido raro, así que nos acercamos, curiosos. Se estaba llevando a cabo un festival de rock, con bandas locales y de la zona. En la práctica, era un concurso. El premio era la grabación de un disco. Como cierre del evento, se iba a presentar la banda ganadora del año pasado: Hephesstus —en realidad, el locutor del evento se equivocó: Hephesstus obtuvo el segundo lugar el año pasado, pero este dato es meramente una anécdota. El nombre no me sonaba de nada, pero como la intriga ya había prendido nos quedamos a ver, a pesar del frío y del viento y de la irregularidad de lo que se apreciaba arriba del escenario: algunas bandas estaban bien y a otras les faltaba un largo pero largo camino.

VIII

En fin, las bandas concursantes terminaron sus números y subió Hephesstus.

Apenas los vi le dije a mi mujer: «Estos van a hacer algo tipo Rata Blanca». El guitarrista tenía un pequeño chaleco de cuero, algo ajustado, una cruz dorada en el pecho y una stratocaster con las cuerdas muy improlijas en el clavijero, sin cortar. Por lo demás, había un atril, un teclado cuyos colchones ya se dejaban oír y alguien vestido de La Muerte se estaba preparando en el fondo. Tal vez no fui muy arriesgado en mis percepciones, pero tampoco calculado: fue verlos y ya imaginar su sonido.

Hacía rato que no veía tanta precisión arriba de un escenario. O tanta fuerza. O tanta emoción. O todo junto. Cuando terminaron, el viento, que voló varias veces el atril que la banda había puesto sobre el escenario, parecía haberse ido, junto a mis previsiones. Eran algo viejo hecho de nuevo, fuera de moda, más propio de los ochenta que del siglo 21 y con toda la parafernalia del caso, pero qué importa. Ahí arriba había talento y se hacía notar. Ya no valían las comparaciones con Walter Giardino y sus goblins, a quienes les deseo suerte en su emprendimiento internacional, con cantante contratado para la ocasión (El reino olvidado, último disco de Rata Blanca, más rockero que mágico en comparación con los anteriores, también es The Forgotten Kingdom, con Doogie White —ex cantante de Rainbow y de Yngwie Malmsteen— en vez de Adrián Barilari en la voz). Los muchachos de Hephesstus explotaban en serio, ardían, sin imposturas de ningún tipo, animándose a mostrar lo que son, solos largos como esperanza de pobre incluidos. Pero también sorprendentes, cabe aclarar.

La banda tenía un disco para vender, un EP en realidad, así que después de que bajaran del escenario le pregunté a uno de ellos, el cantante, por el material en cuestión. Su manager, que se acercó enseguida, tenía varias copias en una caja. Gente muy amable, por otro lado.

IX

La tapa del disco no desmiente sus influencias: un bosque y la muerte rondando por ahí, tampoco las letras de las canciones: saca tu espada y sale a ganar, voces en la oscuridad, artesanos de tumbas y cosas así. Se nota la pericia y el buen gusto para incorporar las influencias clásicas, o transcribirlas en el formato de heavy metal, particularmente notorio en las voces, por supuesto la guitarra y el teclado, que hasta tiene un sonido que uno atribuye inmediatamente a una época que no es esta. Entiendo que el cantante que participa en el disco no es el que se hizo presente en el escenario de Puerto Madryn, o sea el de la actual formación. El del disco comparte registro con Bruce Dickinson, lo que es digno de mención. El actual quizá se parezca más a un futuro Barilari, pero a ninguno de los dos les falta potencia o calidad para demostrar los toques líricos o clásicos de la música de Hephesstus.

Por lo demás, San La Muerte es un disco bien grabado, con un sonido muy pero muy aceptable, de apenas cuatro canciones que se hacen cortas mientras uno más y más lo escucha. En serio, de regreso a Córdoba lo escuchamos todo el tiempo, como si se tratara de un clásico y de hecho ya lo es, uno personal, claro, que es lo que cuenta: los clásicos son personales o no lo son. Eso es lo que los define.

Hace poco me enteré de que «La leyenda del hada y el mago», canción emblemática de Rata Blanca, que apuesto sirvió para que más de un integrante de Hephesstus se hiciera metalero, fue elegida en una encuesta a nivel nacional como uno de los mejores temas de la historia del rock argentino. No se transformó en lo que es simplemente por la difusión que tuvo en su momento, sino por lo que significó para cada uno de quienes se engancharon con él. Hoy para mí ese lugarcito puede ocuparlo «San La Muerte», la última canción del EP de Hephesstus, una pequeña obra maestra del género, más propio de un reino que yo creía olvidado, y que justamente por eso quizá signifique tanto.

La manera en que el discurso kirchnerista ha contaminado el pensamiento intelectual argentino es triste, penosa. Desde el asunto del campo vs. gobierno —oportunidad en la que muchos escritores (jóvenes, viejos, más o menos, famosos, ignotos, más o menos) se acoplaron al tren del matrimonio presidencial, sin importar dónde los llevara, con tal que no fuera hacia la temible derecha—, el asunto se ha polarizado de tal manera que es imposible que a uno lo dejen afuera. O estás con una de las partes (Kirchner), o estás con la otra (Clarín), como si nos fuera imposible criticar a ambos, preocuparse por las formas y los contenidos discursivos de ambos, asustarse o reírse de sus estupideces cuando no queda más remedio.

Estos intelectuales dicen que si no estamos con los Kirchner se viene la derecha destituyente, por lo que hay que aguantarles todo, incluso las mentiras que tengan para decirnos, su patoterismo, etc. Como ya no hay bueno por conocer, se conforman con lo que consideran “menos” malo: su temor pasa por lo que las corporaciones económicas aliadas a los militares en décadas pasadas le hicieron a este país. No “creen” que los Kirchner formen parte de eso, así que tratan de “armonizar” con ellos. Lo contrario a esta “armonización” serían los De Narváez, los Macri, etc., es decir la derecha destituyente, por lo que la unión de los intelectuales con Kirchner no la provocaría el amor, sino el espanto.